2007年3 月 1日 (木曜日)

頼りになる中古エンジンのバックグラウンドとは

クルマと付き合っていて、何が一番ショックかというと走らなくなることだ。それもエンジンが致命的トラブルを抱えてしまった時!クラッシュしてシリンダーブロックに亀裂が入りオシャカになれば諦めがつくが、オイル管理の不手際でエンジンがダメになった場合・・・。オーバーホールする、リビルトエンジンに換える、中古エンジンに換える、という3つの手法があるが、中古エンジンに載せ換えるという手法が一番安くつく。では中古エンジンとはどんなものなのか? どんなふうに商品として流通しているのか?中古エンジンも他のリサイクル部品同様、使用済み車両や事故車から取り外した部品には変わりはない。でも、機能部品だけに品質確認がかなり厳密。そもそもエンジンがかからずテストできないものは商品にしない。エンジンをかけ異音はないか、オイル漏れがないか、排気の色は正常か?さらに欠品部品はないか? クラックは入っていないか? コンプレッションゲージというテスターで気筒ごとの圧縮に異常はないか? こうした約2~3時間にもわたる愚直な試験をへてのち、走行キロ数、テストデータを添えて顧客(ほとんどの場合整備工場)に販売する。昭和メタルパーツセンター(電話0120-815-301)の場合、電話などで懇切丁寧に商品の内容を説明し、保証期間3ヶ月を付けて販売している。

クルマと付き合っていて、何が一番ショックかというと走らなくなることだ。それもエンジンが致命的トラブルを抱えてしまった時!クラッシュしてシリンダーブロックに亀裂が入りオシャカになれば諦めがつくが、オイル管理の不手際でエンジンがダメになった場合・・・。オーバーホールする、リビルトエンジンに換える、中古エンジンに換える、という3つの手法があるが、中古エンジンに載せ換えるという手法が一番安くつく。では中古エンジンとはどんなものなのか? どんなふうに商品として流通しているのか?中古エンジンも他のリサイクル部品同様、使用済み車両や事故車から取り外した部品には変わりはない。でも、機能部品だけに品質確認がかなり厳密。そもそもエンジンがかからずテストできないものは商品にしない。エンジンをかけ異音はないか、オイル漏れがないか、排気の色は正常か?さらに欠品部品はないか? クラックは入っていないか? コンプレッションゲージというテスターで気筒ごとの圧縮に異常はないか? こうした約2~3時間にもわたる愚直な試験をへてのち、走行キロ数、テストデータを添えて顧客(ほとんどの場合整備工場)に販売する。昭和メタルパーツセンター(電話0120-815-301)の場合、電話などで懇切丁寧に商品の内容を説明し、保証期間3ヶ月を付けて販売している。

2007年2 月15日 (木曜日)

ブレーキパッドの交換にチャレンジ!(後編)

ブレーキパッドを交換するとき、とくに必要なのは「ディスクブレーキ・ピストンツール」と呼ばれる特殊工具。この工具は一風奇妙なカタチをしていて、門外漢には意味不明のたたずまい。ハンドルをくるくると手で回すと平板状の2枚の先端部の距離が変化する。つまり・・・・新しいブレーキパッドをキャリパーにセットする前に、この工具でピストンを目いっぱい開いておき、しかるのちに新品パッドをセットする。このとき、リザーバータンクからブレーキフルードが溢れることがあるので、要注意。もし溢れそうなら事前にスポイドを使い吸い取っておくこと。

ブレーキパッドを交換するとき、とくに必要なのは「ディスクブレーキ・ピストンツール」と呼ばれる特殊工具。この工具は一風奇妙なカタチをしていて、門外漢には意味不明のたたずまい。ハンドルをくるくると手で回すと平板状の2枚の先端部の距離が変化する。つまり・・・・新しいブレーキパッドをキャリパーにセットする前に、この工具でピストンを目いっぱい開いておき、しかるのちに新品パッドをセットする。このとき、リザーバータンクからブレーキフルードが溢れることがあるので、要注意。もし溢れそうなら事前にスポイドを使い吸い取っておくこと。

なお、このディスクブレーキ・キャリパーツールが手元にない場合は、ウォーターポンププライヤー、あるいはタイヤレバーなどで、キャリパー内部をこじり押し広げるということもできなくはない。でもこれはあくまでの裏ワザ。

年間走行キロ数2万キロとしてパッド交換は2年に一度。友達のパッドも換えてやることができるので、できればこのツールを手に入れておくといいかもしれない。価格は、1万~2万円ぐらいだ。

2007年2 月 1日 (木曜日)

ブレーキパッドの交換にチャレンジ!(前編)

「走る・曲がる・とまる」・・・クルマの3要素の一角を占めるブレーキは、摩擦材にブレーキローターをこすりつけ制動を得るわけだから、熱エネルギーの変換装置ともいえる。だから摩擦材であるブレーキパッドは使うにしたがい摩耗するのは当たり前である。 ドイツ車をはじめとする輸入車はパッドの交換2回ごとにブレーキローター1回交換であるが、日本車は、ブレーキローターは一生モノである。(使い方やブレーキに対するコンセプトの違いからだ!)だいたい、走行4万キロ前後で、ブレーキパッドの交換時期となる。プロにお願いするのもいいが、自分でパッド交換は可能である。 クルマをジャッキアップし、タイヤを外す→キャリパーの下部ボルトを緩め→キャリパーを上に持ち上げる→古いパッドを取り外す。ついでにスライドピンを取り外しグリスを塗布し数回動かしてやる→新品のパッドを入れるためにキャリパーのピストンを専用工具で押し広げる(戻す)→新しいパッドの要所にブレーキグリスを塗布する→新しいパッドをキャリパーに入れる→キャリパーを再組み付け→回してみて異音がないか、不具合がないかを確認する。 ブレーキパッドはリビルト品が一部で出回って入るがたいていは新品。近くのカー用品店、部品商で車検証の記載事項(年式、車種、車体番号など)を伝えれば間違いなく手に入る。 次回は、専用工具などのお話しをしよう。

「走る・曲がる・とまる」・・・クルマの3要素の一角を占めるブレーキは、摩擦材にブレーキローターをこすりつけ制動を得るわけだから、熱エネルギーの変換装置ともいえる。だから摩擦材であるブレーキパッドは使うにしたがい摩耗するのは当たり前である。 ドイツ車をはじめとする輸入車はパッドの交換2回ごとにブレーキローター1回交換であるが、日本車は、ブレーキローターは一生モノである。(使い方やブレーキに対するコンセプトの違いからだ!)だいたい、走行4万キロ前後で、ブレーキパッドの交換時期となる。プロにお願いするのもいいが、自分でパッド交換は可能である。 クルマをジャッキアップし、タイヤを外す→キャリパーの下部ボルトを緩め→キャリパーを上に持ち上げる→古いパッドを取り外す。ついでにスライドピンを取り外しグリスを塗布し数回動かしてやる→新品のパッドを入れるためにキャリパーのピストンを専用工具で押し広げる(戻す)→新しいパッドの要所にブレーキグリスを塗布する→新しいパッドをキャリパーに入れる→キャリパーを再組み付け→回してみて異音がないか、不具合がないかを確認する。 ブレーキパッドはリビルト品が一部で出回って入るがたいていは新品。近くのカー用品店、部品商で車検証の記載事項(年式、車種、車体番号など)を伝えれば間違いなく手に入る。 次回は、専用工具などのお話しをしよう。

2007年1 月15日 (月曜日)

マフラーに穴があいたっ!(後編)

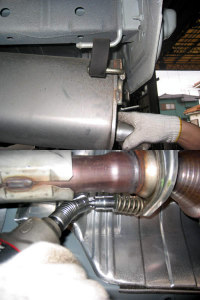

古いマフラーの取り外しは、できればリフトでクルマを持ち上げたほうがやりやすいが、リジッドラック(馬)を使って下にもぐりこんでも可能だ。そのときはくれぐれも、安全なところでおこなって欲しい。(ついでに下回りのチェック、たとえばダンパーのオイル漏れブレーキパイプの様子などを点検しておきたいね)

古いマフラーの取り外しは、できればリフトでクルマを持ち上げたほうがやりやすいが、リジッドラック(馬)を使って下にもぐりこんでも可能だ。そのときはくれぐれも、安全なところでおこなって欲しい。(ついでに下回りのチェック、たとえばダンパーのオイル漏れブレーキパイプの様子などを点検しておきたいね)

古いマフラーは長期の熱害で取り付けボルトが錆びて固着していることがほとんど。そこであらかじめ浸透潤滑剤をたっぷりふりかけておき、しかるのちに長めのメガネレンチで確実にボルトの頭をとらえて回しゆるめる。このとき回らないときはハンマーで軽くショックを与えるとうまくいく場合がある。あるいは、掟破りだが、レンチにパイプをつなぎ腕を長くする手法もある。このときはくれぐれも怪我をしないように最大の注意を配ること。

取り付けは取り外しの逆の手順だが、全体を仮止めしたのちに本締めすること。これを怠ると振動や異音が発生する。もし異音が出たら、今一度全体を緩め締め直すこと。マフラーと車体をつなぐゴムリング(ゴム製マウント)が破損していたのを発見したら、新品部品商に発注してもいいが、リサイクルショップにいけば無償で手に入ることもないわけではない。

2007年1 月 5日 (金曜日)

マフラーに穴があいたっ!(前編)

15年以上前のクルマは大多数がマフラーがステンレス製でなかったため、早いもので走行3万キロで穴があき、突然の爆音で驚いたものだ。

15年以上前のクルマは大多数がマフラーがステンレス製でなかったため、早いもので走行3万キロで穴があき、突然の爆音で驚いたものだ。

いまどきのクルマはSUS(ステンレス)ゆえ、寿命が長い。それでも車種によっては5年6年でダメになるケースもある。サビで穴空くだけでなく、川原に遊びにゆきマフラーをへこませてしまったケースもないわけではない。

そんなときは、できればリサイクルパーツを使って欲しい。いつも言うようだが、なんといっても価格が新品の半値、ときには1/3。不幸にしてマフラー交換を迫られたときは、新品を注文する前に昭和メタル(フリーダイヤル0120-815-301)に車検証を横において電話して欲しい。程度のいいリサイクルマフラーをゲットできるかもしれない。フロントマンがズバリ、在庫の有無、価格などを教えてくれる。

自分で作業ができない場合は、近くの修理工場にもっていけばいいし、その修理工場がわからない場合は昭和メタルのフロントマンが教えてくれる場合もあるので、聞いて欲しい。

DIY精神でやってみようというひとには、次回詳細をお伝えします。

安全にジャッキアップできれば、手持ちの工具で作業ができるのだ。

2006年12 月15日 (金曜日)

フロントフェンダーがへこんだっ!(後編)

フロントフェンダーを交換するのは車種により多少の違いはあるものの、やってみると意外と大変であることはすでに話した。そして部品の注文は、昭和メタルパーツセンターに電話して欲しい。フリーダイヤル0120-815-301だ。部品を特定するために必ず車検証を手元において電話すること。

フロントフェンダーを交換するのは車種により多少の違いはあるものの、やってみると意外と大変であることはすでに話した。そして部品の注文は、昭和メタルパーツセンターに電話して欲しい。フリーダイヤル0120-815-301だ。部品を特定するために必ず車検証を手元において電話すること。

取り外しの概要はこうだ。まずヘッドライト、バンパーなどを取り外す。フェンダーを車体に取り付けているビスなどがこうした部品の裏に隠れているからだ。さらにインナーフェンダーと呼ばれるフェンダー本体の下部に取り付いている樹脂部品を取り外す。泥が付着している場合はきれいにしてからでないと取り付けビスが発見できないので注意。

あとはフードをあけフェンダー上部の取り付けボルトを外し、ドアヒンジ近くにあるフェンダーを車体に留めているボルトをソケットツールを使い取り外す。

フェンダーを取り外すとき必要な工具は、ドライバー、ソケットツール、メガネレンチがあればできるはず。取り付けは取り外しと逆だが、ボルトの数が多いので最初に全てのボルトやビスを仮止めしたのち、しかる後に本締めすること。これを守らないと取り付け穴位置がずれ難儀するからだ。

2006年12 月 1日 (金曜日)

フロントフェンダーがへこんだっ!(前編)

フロントフェンダーは、バンパーとともに一番こすりやすい、破損しやすい自動車部品だ。

フロントフェンダーは、バンパーとともに一番こすりやすい、破損しやすい自動車部品だ。

もし、不幸にしてフロントフェンダーが破損したら、リサイクルパーツで手当てしてやりたい。同じ色なら塗装処理なしに修復でき、家計に大助かりだからだ。ただし、フロントフェンダーの脱着は、やってみると意外と大変。

車種により多少の違いがあるが、フロントバンパー、ヘッドライト、クリアランスランプ、樹脂製のインナーフェンダーなどフェンダーを取り巻く部品を取り外す必要があるからだ。取り外す部品数が多いということは取り外すボルトやビスの数も多いということ。

でも、ソケットツールやメガネレンチ、ドライバーなど手持ちのハンドツールで作業ができ、集中すれば2時間前後でできる。DIY旺盛な読者はぜひチャレンジして欲しい。詳細は次号で説明します。

ところで、フロントフェンダーとリアフェンダー。言葉としては後者のリアフェンダーは存在するが、博物館にある旧いクルマ(たとえば、ロータスセブンなど)を除きいまどきのクルマのリアフェンダーは部品としては存在しない。≪リアクオーターパネル≫あるいは≪サイドアウターパネル≫の一部に過ぎない。

2006年11 月15日 (水曜日)

トランクリッドを交換!

狭い路地でバックした拍子にトランクリッドのカドを傷めた、あるいは鳥の糞がトランクリッドに落ち長期間放置しておいたら塗装が剥がれみるも無残。

狭い路地でバックした拍子にトランクリッドのカドを傷めた、あるいは鳥の糞がトランクリッドに落ち長期間放置しておいたら塗装が剥がれみるも無残。

そんな時、新品のトランクリッドに交換するよりリサイクルパーツで同じ色を見つけ交換したほうがずっと合理的。しかも手持ちの工具で比較的楽に作業ができるので、工賃なしの部品代だけで解決だ。

手順はトランクリッドオープナーのワイヤーを旧いトランクリッド側で取り外すこと。それにリバースランプなどの配線が付いているケースは、コネクター部で配線を切り離すこと。あとは、トランクリッドを車体に留めているボルト4本をレンチで丁寧に外し取ればいい。取り付けは逆の手順で、一度に1本のボルトを本締めすると他のボルトが付かないことがあるので、最初は仮止めしてしかるのちに本締めすること。

トランクリッドの元の鍵が付いているケースは、新しいトランクリッドに元の鍵を付け替えれば大丈夫。取り外し作業はマイナスドライバーの先端でこじればうまくいくはず。

リサイクル部品の注文は必要部品を特定するために、車検証を手元において昭和メタルパーツセンターに電話してほしい。フリーダイヤル0120-815-301だ。取り付けノウハウが知りたいひとはメモ用紙とボールペンをあらかじめ手元に置き、ベテランスタッフにそのときちゃっかり聞いておくのも手だ。

2006年11 月 1日 (水曜日)

フロントグリルがグチャグチャに!

よくある小破(小さな衝突事故)でバンパー、ヘッドライトについで破損しやすいのがフロントグリル。樹脂製なので、意外と破損しやすい。ロードスターのようにフロントグリルなしのクルマもあるが、たいていのクルマにはフロントグリルがあり、クルマの顔的存在。その顔がもし破損した場合、リサイクルパーツなら格安で手に入りしかもドライバー1本で交換作業ができることを覚えておこう。在庫と価格の照会は、車検証を手元に置いて昭和メタルパーツセンター(フリーダイヤル0120-815-301)に電話して欲しい。

よくある小破(小さな衝突事故)でバンパー、ヘッドライトについで破損しやすいのがフロントグリル。樹脂製なので、意外と破損しやすい。ロードスターのようにフロントグリルなしのクルマもあるが、たいていのクルマにはフロントグリルがあり、クルマの顔的存在。その顔がもし破損した場合、リサイクルパーツなら格安で手に入りしかもドライバー1本で交換作業ができることを覚えておこう。在庫と価格の照会は、車検証を手元に置いて昭和メタルパーツセンター(フリーダイヤル0120-815-301)に電話して欲しい。

まず、いつものように闇雲に作業にかからず、バンパーの取り付け具合をよ~く観察する。車種により多少異なるが上部に数本のビス止めされ、下部にクリップで留まっていることが多い。ビスはドライバーで取り外し、クリップは小さめのマイナスドライバーで爪を寝かし取り外す。もしグリルの取り付け部をいためると傷口が広がるので細心の注意を払うべし。

取り付けは逆におこなえばいい。シビックなどごく一部のクルマのなかには、バンパーと一体のフロントグリルがあり、この場合はバンパーごと外すことになる。

2006年10 月15日 (日曜日)

カーオーディオが突然壊れた!(後編)

カーオーディオの取り外しは、プラスドライバー1本あればできる、と考えていい。ただ、車種によっては手が入りにくいところのビスを緩めるので、手のひらサイズのスタビドライバーが必要になるケースもある。

カーオーディオの取り外しは、プラスドライバー1本あればできる、と考えていい。ただ、車種によっては手が入りにくいところのビスを緩めるので、手のひらサイズのスタビドライバーが必要になるケースもある。

クルマによって多少異なるが、カーオーディオの周辺は樹脂カバーで覆われている。この樹脂カバーをまず取り外す。樹脂カバーを外すためセンターコンソールの樹脂カバーを外すケースもあるし、エアコンのエア吹き出し口を取り外さないと樹脂カバーの取り付けビスが顔を見せない場合もある。いずれにしろ、よ~く観察することがとても大切。急いで作業をはじめると余計な部品まで取り外す羽目になり時間の無駄。

樹脂カバーを取り外せば、オーディオ本体を車体に留めているビスが顔を出すはず。あとは、ドライバーでこのビスをひとつずつ取り外せばいい。数多くのビスを外すことになるので、紛失しないように注意する。オーディオ本体を手前に引き出し、後ろのコネクターを注意深く引き抜く。チューナーにはアンテナのコネクターもあるので、これも取り外すこと。取り付けは逆におこなえばいいが、不具合がないか、完全に取り付ける前に配線をして音を出してみると間違いない。スピーカーの取り外しは機会をあらためて説明するつもり。

« 前 | 次 »

Copyright © 2006-2010 showa-metal .co.,Ltd All Rights Reserved.