2008年8 月15日 (金曜日)

愛車メンテのプラスアルファ情報

ソケットツールの基本セット

ソケットツールの専門メーカーKO-KENのセットシリーズに新しい顔を登場した。

ソケットツールの専門メーカーKO-KENのセットシリーズに新しい顔を登場した。

プラスチックケースセットである。工具セットは通常、冷たい感じの板金製ケースが常識だった。もちろん台湾製などの中には、樹脂製ケースもあったが、使い勝手や重厚感などの視点から愛着を抱けるほどのクオリティのものはなかった。

その点、KO-KENのセットは、長年ソケットを作り続けているだけに、ユーザーの琴線に触れるハイクオリティ。ケースに開閉器具の出っ張りがないし、開閉フィーリングも上々。肝心の内容(写真は基本セット)も、ハンドルとエクステンションバーが2本に、使用頻度の高い8,10,12,13,14,17,19ミリのソケットが入っている。ちなみに、価格は1万4000円だ。

カーライフ大助かり知恵袋2

マツダ・ビアンテの走安性が高い理由とは

マツダのミニバン・ビアンテに乗った。劇団ひとりがTVでCMしているあのクルマだ。ほかのメーカーが一応すべてミニバンを出したので、ミニバンの最終カードともいえる。

マツダのミニバン・ビアンテに乗った。劇団ひとりがTVでCMしているあのクルマだ。ほかのメーカーが一応すべてミニバンを出したので、ミニバンの最終カードともいえる。

室内が広いというのが劇団ひとりのCMポイントだが、私は、操縦安定性の高さに感激した。ミニバンの中ではたぶんトップだと思う。

その裏には、ボディの変形ヒステリシスにある。ヒステリシスを辞書で引くと「履歴現象」とありなんだか煙に巻かれるが、簡単にいえばコーナリング時、ボディの変形の戻りがスムーズ(理にかなっているか)かどうかという意味。ボディ全体の剛性が高ければ走安性が高いかというとそうではないのである。これを発見したのが、先代アテンザの開発時だったという。リアゲートを開けた状態で走行した時のボディ剛性を高めたところ、ゲートを閉じた状態ではかえって剛性がダウンすることに気づいたのである。局部剛性の大切さを把握した瞬間だ。

この局部剛性(サスペンションの取り付け周辺)を高めることで、がぜん操縦安定性が向上するのだという。コンピューターによる解析力とベテランドライバーの泥臭い感性、それに好奇心が生み出したのがビアンテの高い操縦安定性だということのようだ。

カーライフ大助かり知恵袋1

旧きをたずねて新しきを知る!ダットサンのルーツ その9

橋本はみずからが自信をもった自動車造りをさらに拡げるべく、手狭になった広尾の工場から、北豊島郡長崎村に本社と工場を新築し「株式会社・快進社」とした。つまり、株式会社にすることで広く資金を仰ぐことで事業を広げようとしたのである。

橋本はみずからが自信をもった自動車造りをさらに拡げるべく、手狭になった広尾の工場から、北豊島郡長崎村に本社と工場を新築し「株式会社・快進社」とした。つまり、株式会社にすることで広く資金を仰ぐことで事業を広げようとしたのである。

この長崎村は、現在の豊島区東長崎で、西武線の東長崎駅に隣接する敷地6000坪、建坪600坪という広大なものだった。橋本増治郎の自宅もその近くにあり、当時の周辺住民からは快進社のある風景を指して、いつしか≪ダットケ原(はら)≫と呼ばれたという。クランクシャフトの研磨盤、カムシャフトの研磨盤、シリンダー研磨盤、グリーソンのベベルギア歯切り盤など当時としては最新鋭の工作機械を導入し、海外にも負けないモノづくりを目指したのである。

ところが、一般からの株式応募はほとんど期待できなかった。当時の金融界の言葉に「機屋(はたや:繊維業のこと)には貸しても、鍛冶屋にはカネ貸すな」というのがあったという。繊維関係の業者にはお金を貸し付けると戻ってきて儲かるが、鍛冶屋、つまり機械工業界にお金を貸し付けても戻るお金は期待できない! という意味だ。モータリゼーション以前の融資事情を見事に現している。それに世の人たちが舶来の自動車に対向できるクルマを日本人が作り出すなんて想像もできなかった、当時の≪常識≫があったのだ。つまり、よほどのモノ好きでないと信頼性のなかった当時の国産車など見向きもしなかった・・・というのが常識的な価値観だった。

橋本が自信満々で世に送り出したダット41型は、現代のようにテレビや新聞で宣伝したわけでもなかったので、販売したのはわずか10台にも満たなかったという。

このままでは先行きが行き詰る。

一計を案じた橋本は、「軍用保護自動車」の製造に目を向ける。1918年(大正7年)の3月「軍用自動車補助法」なる法律が成立したからだ。これは軍用に適したトラックを民間で保有し、有事の際に徴発(強制的に取り立てること)して軍が使用するというもの。軍にとっては平時のとき保有していると費用がかかるため、これを避けることができる。また自動車メーカー側からは補助を受けることができるので、開発費に莫大な費用がかかる自動車造りのリスクが少しでも軽減できる、いまでいえばWIN WINの手法。もともとは欧州で考えられたシステムといわれる。

だが、ダット41型をベースにしたトラックは、当初軍の検定で不合格となった。ボルト&ナットなどがアーミー規格になっていて、当時アメリカなどで一般化していたSAE規格とは異なるものだったからだ。軍用のネジ規格はタップやダイスの入手が困難で現実離れしていた。橋本は、不合理性を強く訴えた。1924年(大正13年)に橋本の主張がようやく通り、ネジの規格がSAEに改められ、ダット41型ベースのトラックもようやく陸軍の検定に合格。

ところが、運が悪いことに、前年の1923年(大正12年)9月1日に関東大震災が起き、社会情勢に大変化が起きた。(写真は1918年ごろの快進社)

TOP NEWS

ラリーメカニックに見るメンテのテク!

10月31日からスタートする世界ラリー選手権WRC第14戦ラリージャパン。今年で5回目だが、昨年まで十勝を中心にしていたのが、今年はより注目度の高い札幌を起点とする。プロ野球やサッカーのJリーグでおなじみの札幌ドームも舞台の一つとなるのだ。

10月31日からスタートする世界ラリー選手権WRC第14戦ラリージャパン。今年で5回目だが、昨年まで十勝を中心にしていたのが、今年はより注目度の高い札幌を起点とする。プロ野球やサッカーのJリーグでおなじみの札幌ドームも舞台の一つとなるのだ。

このWRCに「三菱自動車ディーラーチーム」が3年ぶりに参戦する。マシンは戦闘力の高いランサーエボリューションⅩ。

このマシンを整備するメカニック選考会が、このほど伊豆のモビリティパークで開かれた。全国から選りすぐりの21名のディーラーメカニックが、赤いつなぎで3日間腕を競い、うち5名が栄えあるラリーメカニックとして表舞台に立つ。いわば、≪メカニックの甲子園≫である。炎天下のなか100メートル走からはじまり、腕立て伏せ、サービスカーの車庫入れ、トラブルシューティング審査、リアデフとフロントサスペンの脱着競技など審査内容もバラエティに富む。体力、気力、知性、機敏性、チームワーク、リーダーシップなどあらゆる≪人間力≫が審査される。

最終日には、爆走してきたランエボⅩを4名で、下回りチェック、ブレーキパッド交換、車体清掃などをわずか20分で行う。埃の舞う炎天下、ガレージジャッキで車体を持ち上げ、ウマでリフトアップという作業。普段の仕事とはかなり趣が異なる。選手のつなぎは汗みどろ。ブレーキパッドは200℃前後となり、素手ではつかめない…。軍手もしくはウエスでつかむも、限られた時間内、バタバタ状態となりがち。でも、何度もやるうちに選手の何人かは、飛躍的に腕を上げていくのだ。

2008年8 月 1日 (金曜日)

愛車メンテのプラスアルファ情報

ドライバーの先端を即マグネットタイプに変身

ビスをネジ穴に合わせてドライバーを使い取り付けようとしたとき、ついうっかり床に落として難儀した経験はよくある。

ビスをネジ穴に合わせてドライバーを使い取り付けようとしたとき、ついうっかり床に落として難儀した経験はよくある。

そんな時、≪マグネタイザー≫があると便利。

これは、筆者が長年使っているWERA(ベラ、と読む)の製品で、20年以上前に手に入れたもの。WERAは、ドイツのスクリュードライバーの専門メーカーで、エルゴノミックス(人間工学)を踏まえた樹脂製グリップをいち早く製品に取り入れたメーカー。スイスのPBなどとは違ったスクリュードライバーメーカーである。

このマグネタイザーの使い方はとても簡単。

プラス表示の四角い隙間にドライバーの先端を挿入し、引き抜くだけで、ドライバーの先端部が磁力を帯びるというものだ。磁力を消す場合は、隣のマイナス表示部の穴にゆっくり差し込み、引き抜けばいいだけ。52×50×29ミリの小さなものだが、いい仕事をする。

カーライフ大助かり知恵袋2

クルマを売ることは男を売ることなのだっ!?

クルマのセールスは、他の工業製品、たとえば洗濯機とかパソコンを販売するのとはまったく違う世界。そのことが痛いほど理解できるのがセールスマン・コンテストの取材である。

クルマのセールスは、他の工業製品、たとえば洗濯機とかパソコンを販売するのとはまったく違う世界。そのことが痛いほど理解できるのがセールスマン・コンテストの取材である。

先日も、都内のホテルのダンスフロアにクルマを持ち込み、お客様役の役者を相手にセールスマンのコンテストがあった。ボルボの選りすぐりのセールスマン&ウーメン(女性もいるので)30名ほどが、応援団やマスコミの目が光る中、日頃のセールストークを競い合った。

取材してわかったのは、ただ滑舌(かつぜつ)がすぐれた人ではだめだということ。お客様の不満や不安を上手く引き出し、それを丁寧に解消できるかどうか? ボルボというクルマをいかに愛し、その優秀性に誇りを持っているかを、お客様に自分の言葉で伝えられるか。

もちろんお客様のライフスタイルのあったクルマを気持ちよく薦められる能力も大いに必要。≪契約のはんこを捺して以降のアフターフォローの大切さ≫もあるという。優れたセールスマンにとっては、クルマを売ることは自分自身を売ることだそうだ。

カーライフ大助かり知恵袋1

旧きをたずねて新しきを知る!ダットサンのルーツ その8

橋本たちが当初おこなったのはイギリスからスイフト号18馬力のシャシー2台分を仕入れ、ボディを組み付けることだった。フランスのプジョー27馬力も完成車で輸入している。当初はクルマにまつわる仕事は何でもおこない、試作車をつくる資金づくりと習作を心掛けた。

橋本たちが当初おこなったのはイギリスからスイフト号18馬力のシャシー2台分を仕入れ、ボディを組み付けることだった。フランスのプジョー27馬力も完成車で輸入している。当初はクルマにまつわる仕事は何でもおこない、試作車をつくる資金づくりと習作を心掛けた。

オリジナルの試作車第1号は、1912年(大正2年)に完成した。ところが、肝心のエンジンのブロックが鋳造でつくるため外注先の工場に発注するもうまくできず、試運転までにはこぎつけなかった。翌年(大正3年)、Vツイン型エンジンで作り上げた第2号車は、試運転も上手く行き、この年の3月上野でおこなわれた大正博覧会に出品して、銅杯を授かっている。このエンジンはV型組み付け2気筒と呼ばれるもので、1気筒ごと鋳造されたシリンダーブロックを2つあわせたものだったとされる。横一列に2気筒ぶん鋳造する技術が当時は確立されていなかったようだ。

トランスミッションなどで使われたギア類はニッケル鋼を丸棒で輸入し、これを熱処理し、一個ずつ機械加工を施しつくったという。当時のクルマの例に漏れず、梯子型フレームのボディを架装するタイプ。ホイール、リム、マグネトー、スパークプラグ、ベアリング類などのユニットはみな輸入品。ラジエター、キャブレターなどは工場内で自作している。前照灯はアセチレンガスによるランプである。

第3号車が試作され、完成したのは1915年(大正4年)で、直列2気筒タイプとなり、2気筒ぶんひとつのブロック(モノブロック)である。鋳造は外注ではあったが、ようやく2気筒ぶんの鋳造技術が確立された。車両名はダット31型。橋本が目標とする馬力は15馬力であったが、この第3号車のダット31型は10馬力。2台つくられたものの試作車でしかなかった。

だが、こうした習作ともいえる試作車をつくることで橋本たちの技術力も向上し、快進社設立5年目にしてようやく市販しても恥ずかしくないクルマを作り上げた。1916年(大正5年)に作られた4番目のクルマでダット41型がそれ。モノブロック直列4気筒エンジンにすることで、出力が15馬力に達した。しかもセルスターター付きでバッテリー点火、ギアは前進4段後進1段という当時としては先進的な機構を備えている。

前席に2名、後席に5名の計7人乗車の本格的乗用車である。4気筒エンジンとしてはフォードのモデルTに8年遅れ、セルスターターはキャデラックに7年遅れではあるが、日本人の手によって造られた純ジャパニーズカーとしては、世界レベルに達していたといっていい。

TOP NEWS

新世代のトランスミッション・ツインクラッチをためす!

クルマは発進時や急坂を登るときは大きな駆動力を必要とし、高速走行時にはそれほどの駆動力は要らないが、ホイールを高回転させる必要がある・・・トランスミッション(TM)はギアの噛み合い(変速比)を変えることで、エンジン出力をクルマの走行状態に応じた駆動力と回転数にしてホイールに伝える役目。

クルマは発進時や急坂を登るときは大きな駆動力を必要とし、高速走行時にはそれほどの駆動力は要らないが、ホイールを高回転させる必要がある・・・トランスミッション(TM)はギアの噛み合い(変速比)を変えることで、エンジン出力をクルマの走行状態に応じた駆動力と回転数にしてホイールに伝える役目。

TMの歴史は、マニュアル・トランスミッションからスタートし、ATに、さらにCVTがそこに割って入るという流れ。ところがそのTM戦国時代に新しい勢力メカニズムが登場した。

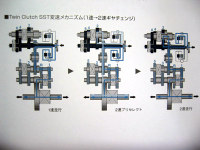

ツインクラッチというのがそれ。ツインクラッチというのは、欧州で10数年前から登場した電子制御マニュアルTMから進化したもので、電子制御化された2組の多板クラッチ(これには湿式と乾式の2タイプあり)にそれぞれ奇数(1,3,5速)軸と偶数(2,4,6速)軸を担当させて交互に使う。次に使うギアを予測して準備しておきクラッチを瞬時に切り替えることで、トルク抜けのない高効率な変速とマニュアル・トランスミッションと同等の低燃費を実現。

ランエボⅩ、ポルシェ、GT-Rなど比較的高価なスポーツカーに登場しているこのツインクラッチ、つい最近「ギャラン・フォルテス・ラリーアーと」にも搭載された。2リッターのインタークーラーターボにフルタイム4WD、そこにツインクラッチが付いたいわば鬼に金棒的で日常使用OK。スポーツ走行が楽しめる300万円を下回る値段のセダン。ミニバンやSUVに飽きた読者には、最高のクルマだと思う。

Copyright © 2006-2010 showa-metal .co.,Ltd All Rights Reserved.