2009年9 月15日 (火曜日)

旧きをたずねて新しきを知る! トヨタ自動車のルーツ・豊田佐吉物語 第3回

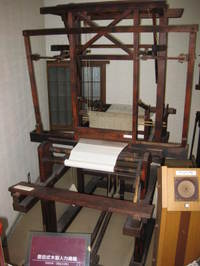

こうして苦心の末、約3年がかりで作り上げたのが明治23年に完成した「豊田式木製人力織機」である。これは従来のバッタン機に比べ織り上げた製品にムラがなく、能率も5割ほど高まったもので、これにより佐吉は始めて特許を取得したのである。

こうして苦心の末、約3年がかりで作り上げたのが明治23年に完成した「豊田式木製人力織機」である。これは従来のバッタン機に比べ織り上げた製品にムラがなく、能率も5割ほど高まったもので、これにより佐吉は始めて特許を取得したのである。

その後佐吉は、30歳になった明治30年、日本初の小幅動力織機である「豊田式木製動力織機」を発明。明治34年には経糸(たていと)をその張力を一定に保ちつつ自動的に送り出す「経糸送出装置」を完成、これも翌年特許を取得し、織機自動化への足がかりをつけたのである。

2年後に完成した「自動杼換え装置」は画期的なものだった。これは従来の動力織機では緯糸(よこいと)がなくなるたびに運転をストップし糸を補充していたが、運転を止めずに補充と交換が出来るシステムなのである。これを装着したのがいわゆる杼交換式の小幅自動織機で、杼交換時によくある緯糸の二重通過を防ぎ、経糸が切断すると自動的に運転を停止させる工夫を凝らしている。これにより自動織機の開発も一応めどが立った。

ところが、こうした佐吉の発明(モノづくり)と製品の販売、この2つの両輪がうまく行かないと事業は失敗する。後者の販売面で当初は、2度3度と足踏みしたり、倒産の憂き目をあってきた。ときには、佐吉の研究中心の考え方と、経営陣の思いがすれ違い、溝が深まったことも少なくなかった。それまでの豊田商会を発展解消して明治40年に設立した豊田式織機株式会社(現・豊和工業株式会社)は、東京・名古屋・大阪の一流財界人から資金を得て設立した企業で、経営陣はプロパーであった。3年後、経営陣との溝が深まり、佐吉は辞任する。

2009年9 月 1日 (火曜日)

旧きをたずねて新しきを知る! トヨタ自動車のルーツ・豊田佐吉物語 第2回

だが、何を発明するべきなのか? 具体的に何をどう取り組むべきなのか? 若い佐吉にとっては皆目見当がつかない。そこで、19歳の春にこれまで節約してためた二円(現在の貨幣価値で約20万円ほど)を懐に入れ東京に出る。といっても東海道本線が開通する以前、佐吉は2本の足を頼りにして多い側を渡り、箱根の山々を越え、野宿同然の旅を続けながら東京にたどり着く。東京では近代的な工場で使われる機械類を見て回った。横須賀まで足を伸ばし、当時艦船だけでなく紡績用の動力・蒸気機関を造っていた官製の横須賀造船所にも立ち寄っている。

だが、何を発明するべきなのか? 具体的に何をどう取り組むべきなのか? 若い佐吉にとっては皆目見当がつかない。そこで、19歳の春にこれまで節約してためた二円(現在の貨幣価値で約20万円ほど)を懐に入れ東京に出る。といっても東海道本線が開通する以前、佐吉は2本の足を頼りにして多い側を渡り、箱根の山々を越え、野宿同然の旅を続けながら東京にたどり着く。東京では近代的な工場で使われる機械類を見て回った。横須賀まで足を伸ばし、当時艦船だけでなく紡績用の動力・蒸気機関を造っていた官製の横須賀造船所にも立ち寄っている。

こうした見学ののち佐吉は、米搗き機や無限動力といったものの製作にチャレンジしたが、いずれも実現にはいたらなかった。指導者がいるわけでもなく、系統だった学問があるわけでもなかったからだ。発明の対象を絞り込むことに気がついた佐吉は、もっとも身近な機械である織機作りに挑戦することになった。背を丸め、糸くずにまみれてうち働く母親の姿があった。この母のチカラになりたい気持ちもあった。

当時の織機は、地機(じばた)とか高機(たかはた)といわれた昔からのものだった。縦に並べて張り詰めた経糸(たていと)に緯糸(よこいと)を一本一本通していくと機織の基本動作。緯糸を通す際に緯糸の入った杼(ひ)を左手から右手に、右手から左手に交互に往復させなければならなかった。能率からいえばよくなかった。この点を改良したのがイギリスで発明され、明治の初めに日本に輸入された織機、いわゆるバッタン機。これまで両手でおこなっていた杼の往復が、片手で出来るように工夫されていた。これによる能率は2倍に向上したが人の手に頼っているという意味では生産性に限界があった。

発明をこころざした佐吉はすでに二十歳を過ぎていた。息子を大工にしたかった父・伊吉。その反対もあった。納屋の中を研究所とし、新しい織機の開発に打ち込んだが、基礎知識の不足から思うようにはことは進まなかった。理解者である友人知人のところに押しかけ研究にも打ち込んだ。東京上野で開かれた内国博覧会に約1月通い詰め、朝から晩まで機械館に座り込み、まるで機械とにらめっこをしている佐吉が、守衛に怪しまれて口論をしたのもそのころだった。

2009年8 月15日 (土曜日)

旧きをたずねて新しきを知る! トヨタ自動車のルーツ豊田佐吉物語 第1回

時間とは残酷な存在だが、考えようによっては実に面白い。

時間とは残酷な存在だが、考えようによっては実に面白い。

たとえばいまや世界最大の自動車メーカーであるトヨタ自動車は、もともとは織機製作所の一部門である「自動車部」からスタートしているのである。1933年9月、わずか67年前のことである。親会社の「豊田自動織機製作所」というのはいうまでもなく、その自動車部の中心人物・豊田喜一郎の父親・豊田佐吉が艱難辛苦のすえ一代で創業した企業である。自動車部がスタートする22年前の1911年である。明治元年の前年慶応3年(1867年)生まれの佐吉、45歳のときである。世界一の自動車メーカーのヒストリーはここから始まった。

よく知られるように豊田佐吉は、明治から大正、それに昭和にかけて織機王として名をはせた発明家である。平成の世において「織機」といわれてもあまりピンとこないが、日本が近代国家として形成されるには繊維業は想像以上の役割を果たしたのである。

佐吉生誕の地である遠江の国・敷知郡(ふちのごおり)山口村(現・静岡県湖西市)は遠州木綿の産地と知られ、その遠州と織物とのかかわりは古くからあったとされる。佐吉の父・伊吉は大工、母親は機織をして生計を立てていた貧農。小学校を卒業した佐吉は大工の見習いとなり、父親から仕事を教えられる。伊吉はもともと日蓮宗の信徒でもあり、二宮尊徳の教えを母体とした報徳社運動にも熱心で、生涯「報恩」を大切にした。その影響もあり、佐吉の心のなかには「国家・社会に貢献する」という意識が芽生えていた。

佐吉18歳のとき、明治18年に専売特許条例が布告された。・・・発明は今までにないものを頭の中から考え出す。発明家が出てこなくては日本の文明は世界に追いつけない。発明家を保護するため特許条例が布告された・・といった条例の中身を理解した佐吉の頭の中で、むくむくとある思いが広がった。「世の中に役に立つ発明をして身を立てたい。自分の進む道は発明の道である」と。

2009年8 月 1日 (土曜日)

旧きをたずねて新しきを知る! 重次郎とマツダヒストリー 最終回

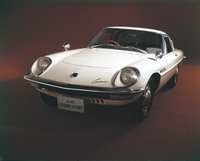

昭和38年10月の第10回全日本自動車ショーに初めてロータリーエンジンが出品され、その会場に未発表のコスモスポーツが乗りつけられた。ハンドルを握っていたのは当時の社長・松田恒次(まつだ・つねじ)その人。松田重次郎の長男である。これは大きな反響を呼び、翌年の第11回目の東京モーターショーで正式発表さえるに至り、ますますREに対する期待値が高まったのである。昭和40年6月に三好テストコースが完成し、連続高速耐久試験にも拍車がかかった。発売前年の昭和41年12月には、テスト走行の延べ走行キロ数が60万キロになったという。

昭和38年10月の第10回全日本自動車ショーに初めてロータリーエンジンが出品され、その会場に未発表のコスモスポーツが乗りつけられた。ハンドルを握っていたのは当時の社長・松田恒次(まつだ・つねじ)その人。松田重次郎の長男である。これは大きな反響を呼び、翌年の第11回目の東京モーターショーで正式発表さえるに至り、ますますREに対する期待値が高まったのである。昭和40年6月に三好テストコースが完成し、連続高速耐久試験にも拍車がかかった。発売前年の昭和41年12月には、テスト走行の延べ走行キロ数が60万キロになったという。

コスモスポーツは、最高出力110PS,最高速度185㎞/h、0-400m加速16.3秒という当時としては驚異的なスペックだった。

現在、ロータリーエンジン車は、RX-8しかない。しかも月に数100台と販売は芳しくない。だが、マツダの現在あるのはロータリーエンジンに挑戦できたからではなかろうか? よく言われるように、歴史にIF(もしも)は禁句かもしれないが、もしREにマツダがチャレンジしていなければ、RX-8はむろん存在しなかったし、コンパクトカー分野で頑張っているデミオも、ひょっとしたらアテンザさえもなかったかもしれない。

(次回からは、トヨタ自動車のルーツである、知られざる豊田佐吉伝をお送りします)

2009年7 月15日 (水曜日)

「旧きをたずねて新しきを知る! 重次郎とマツダヒストリー 第18回」

一難去ってまた一難、ロータリーエンジン(RE)の死命を決するアペックスシールの素材カーボンには宿命的に品質のばらつきがあった。そこで、当時としては画期的な非破壊試験機を導入し良否を選別したのである。

一難去ってまた一難、ロータリーエンジン(RE)の死命を決するアペックスシールの素材カーボンには宿命的に品質のばらつきがあった。そこで、当時としては画期的な非破壊試験機を導入し良否を選別したのである。

ようやくにして、アペックスシールの量産が可能となった。昭和41年2月のことだ。また、加工が困難とされてきたエピトロコイド曲線面の研削方法も、コンピューターによる2次元数値制御の研削機の登場で、解決している。

よく知られるように、世界初のロータリーエンジンを載せたコスモスポーツは昭和42年5月に発売されるのだが、そのスポーツカーが誕生するまでには実車での開発秘話がある。

昭和37年400㏄1ローターエンジンを載せたB1500バンで最初の3万キロにわたる実車試験をおこなっている。38年に400㏄の2ローター試作エンジンが完成すると、これを当時発売直前のファミリアバンに搭載し、各種のテストが繰り返された。さらに昭和37年から38年にかけては、各種の国産車や輸入車にREを載せ、さまざまな角度からの車体へのロータリーエンジンの適合性が研究されている。

こうしたなかで、マツダは、REはスポーツカーにこそその真価が最大限に発揮できるエンジンだと考えた。

2009年7 月 1日 (水曜日)

旧きをたずねて新しきを知る! 重次郎とマツダヒストリー 第17回

昭和37年(1962年)に入るとエンジンベンチテストを繰り返し、問題点を摘出する一方、初めての試作ロータリーエンジンをB1500バンに搭載、実車テストがスタート。8月にのちREの開発中心人物になる山本健一設計部長ら3名が、今後の研究体制を模索すべくドイツのNSU社に出向いている。これを受けて昭和38年4月にロータリーエンジン研究部が新設され、40数名のえりすぐりの技術が終結した。

昭和37年(1962年)に入るとエンジンベンチテストを繰り返し、問題点を摘出する一方、初めての試作ロータリーエンジンをB1500バンに搭載、実車テストがスタート。8月にのちREの開発中心人物になる山本健一設計部長ら3名が、今後の研究体制を模索すべくドイツのNSU社に出向いている。これを受けて昭和38年4月にロータリーエンジン研究部が新設され、40数名のえりすぐりの技術が終結した。

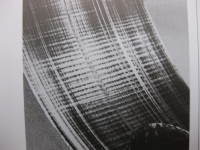

ロータリーエンジンの開発のカギを握ったのはチャターマーク(写真)という名の縦傷がローターハウジングに生じる課題。これは、ローター各頂点にあるアペックスシールと呼ばれるシールの材質、潤滑方式、それにエピトロコイド曲線面の表面処理方法の開発の3つが揃って始めて解決するものだった。このうち潤滑方式は、潤滑油メーカーの協力で改善され、表面処理技術についても量産性に優れた硬質クロムメッキが採用され、大幅に改善された。

最後まで厚い壁となって立ち塞がったのは、アペックスシールの問題だった。

ベンチによるテストでは、さまざまな素材が確かめられ、チャターマークが付いたローターハウジングが山となった。なかには、チャターマークにつかないハウジングもあったが、その場合は、シール自体がバラバラとなっていた・・・。

だが、昭和38年秋ごろになると、解決の糸口がほのかに見えてきた。自己潤滑性に優れたカーボンが有力候補として浮上したのである。従来のカーボンの約10倍の強度を持つパイロ・グラファイトと呼ばれる高強度カーボンがたまたま日本カーボンにより開発されたからだ。

2009年6 月15日 (月曜日)

旧きをたずねて新しきを知る! 重次郎とマツダヒストリー 第16回

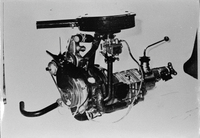

マツダは世界で唯一量産しているロータリーエンジンは、繭(まゆ)型の燃焼室内(ローターハウジング)でおむすび型のローターを回転させ、吸気・圧縮・燃焼・排気の4行程をおこない、出力を発生させるエンジン。一般的なレシプロエンジンと比べ「軽量コンパクト」「スムーズでフラット」なトルク特性」、「低振動低騒音」など優れた特徴が挙げられる。

マツダは世界で唯一量産しているロータリーエンジンは、繭(まゆ)型の燃焼室内(ローターハウジング)でおむすび型のローターを回転させ、吸気・圧縮・燃焼・排気の4行程をおこない、出力を発生させるエンジン。一般的なレシプロエンジンと比べ「軽量コンパクト」「スムーズでフラット」なトルク特性」、「低振動低騒音」など優れた特徴が挙げられる。

理論的には優れた利点が挙げられるロータリーエンジンだが、マツダがチャレンジする前には多くの問題を抱えていた。ローターを入れるケースの形状、ガスシールの問題、燃焼と潤滑の問題などだ。マツダが、ロータリーエンジンの基本特許を持っていたドイツのNSU社とバンケル社と技術契約を提携したのは昭和36年(1961年)。3輪トラックメーカーとしては日本で名が知られ、キャロルなど小さな4輪車の発売を手掛けていた時期で、マツダの名は世界的にはほとんど無名。先発のトヨタや日産などからやや後れを取っていたマツダ(当時は東洋工業)は、ロータリーエンジン車の開発で自動車メーカーとしての地歩を固める目算だった。松田重次郎の息子・恒次が陣頭指揮を執ったのだ。

ロータリーエンジンは未来のエンジンとして期待される側面は確かにあったが、マツダがライセンスを取得した時点で世の中広しといえど、量産のロータリーエンジンは存在していなかった。試作品こそあったが、量産エンジンはなかった理由とは、エンジンの耐久性に問題があったからだ。一定時間運転後にローターハウジングのない壁面にチャターマークと呼ばれる波状の摩耗が発生し、その結果、エンジン性能が急落するというものだった。

2009年6 月 1日 (月曜日)

旧きをたずねて新しきを知る! 重次郎とマツダヒストリー 第15回

素材製造の技術面では、R360クーペ(写真)やキャロルのブレーキドラムに採用された「アルフィンブレーキ」がある。軽量で熱伝導性の高いアルミ合金に耐摩耗性の高い鉄素材をバイメタル化する技術で、昭和28年から研究し数年で製品化したものだ。

素材製造の技術面では、R360クーペ(写真)やキャロルのブレーキドラムに採用された「アルフィンブレーキ」がある。軽量で熱伝導性の高いアルミ合金に耐摩耗性の高い鉄素材をバイメタル化する技術で、昭和28年から研究し数年で製品化したものだ。

素材製造の面でもうひとつ、ダクタイル鋳鉄の技術導入を見落とせない。ふつう鋳鉄は、内部の結晶炭素(グラファイト:黒鉛)が裂け目状となり、そこに応力が集中して脆いという機械的弱点があった。ところが、1948年鋳造する前に非鉄元素であるセリウムやマグネシウムを加え析出するグラファイトを球状にさせることに成功。これにより鋳物の持っていた脆弱性(ぜいじゃくせい)が解決された。

これがダクタイル鋳鉄(鉄鋼記号でFCD:フェラム・キャスティング・ダクタイル)。球状黒鉛鋳鉄、ノジュラー鋳鉄とも呼ばれるものである。

東洋工業は、このダクタイル鋳鉄を昭和32年ごろから研究し、カナダのカナディアン・ニッケル・プロダクツ社の技術によるダクタイル鋳鉄が最もすぐれていると判断。そこで同社と交渉を進める一方、基礎研究にも着手。添加剤、添加方法、溶解炉などの研究もおこなった。昭和35年1月から本格的生産がスタートし、疲労強度と耐摩耗性にすぐれたダクタイル鋳鉄を、クランクシャフトなどに採用することができたのである。ちなみにトヨタは、その前年の34年、コロナのP型エンジンでダクタイル鋳鉄製のクランクシャフトを初採用している。

2009年5 月15日 (金曜日)

旧きをたずねて新しきを知る! 重次郎とマツダヒストリー 第14回

昭和37年にデビューするキャロルの総アルミ4気筒エンジンの登場からも理解できるように東洋工業の「アルミダイキャスト技術」は、この分野の先陣を切っていた。

昭和37年にデビューするキャロルの総アルミ4気筒エンジンの登場からも理解できるように東洋工業の「アルミダイキャスト技術」は、この分野の先陣を切っていた。

トヨタは昭和36年に空冷エンジンのパブリカのシリンダーヘッドで初のアルミダイキャスト製部品を採用しているが、それは東洋工業の自社ダイキャスト工場完成の6年も前の昭和30年11月だった。ダイキャスト工場は、軽合金の溶解からダイキャスト加工までの一貫専門工場で、溶解炉には熱効率の高い英国製のスクレーナ社製の50/150型炉が導入。2年後の昭和32年には、型締め圧が800トン(初期のものは150トンとか400トンだったため2~4㎏までの製品だった)のダイキャストマシンが導入。これは当時日本で最大のものだった。

塗装組立工場に、ITのはしりともいうべきコンピューターによる生産管理方式が導入したのも東洋工業は、ずいぶん早かった。昭和35年に塗装組立工場を完成させた。ここには日本初のコンピューターによる生産管理を取り入れている。IBM650というコンピューターを使い、生産計画に基づく各車各部品の吊り掛け順序を正確に計算。これを工場内に設けられたコントロールセンターから各職場に指示し、コンベアを運行させる。コントロールセンターには、全コンベアの操業状況を表示するグラフィックパネルやコンベア操作盤などが備えられ、ボタン操作ひとつで組み立てコンベアと塗装設備の制御をする。IT技術を駆使した現在の最先端システムの原型を構築したのである。

このコンピューター制御システムの導入で、東洋工業は月産2万台にまで飛躍。生産性の向上、品質の向上、原価低減などにその効果を発揮し、その後の乗用車部門への進出への布石のひとつになった。

2009年5 月 1日 (金曜日)

旧きをたずねて新しきを知る! 重次郎とマツダヒストリー 第13回

マツダの前身である東洋工業は、戦後3輪トラックからスタートし4輪車へのモノづくりに進出したのだが、その背後には新鋭マシンの導入。量産化のためのシステムの構築、新しいモノづくりシステムなど、製造業としての数々の革新をへている。

マツダの前身である東洋工業は、戦後3輪トラックからスタートし4輪車へのモノづくりに進出したのだが、その背後には新鋭マシンの導入。量産化のためのシステムの構築、新しいモノづくりシステムなど、製造業としての数々の革新をへている。

東洋工業は、戦前から工作機械メーカーであるだけに、その時代の世界最先端機械を導入。昭和27年から30年にかけて、欧米先進国から高性能工作機械を多数輸入している。たとえばスイス・ジョージ・フィッシャー社製の「油圧式強力倣い旋盤」、アメリカ・モナーク社製の全自動倣い旋盤、ドイツ・シャウト社製のカムシャフト・グラインダー、イギリス・ウインザー社製の「射出成形機」をはじめ旋盤、研削盤、歯切り盤、鋳造用マシンなどを多数輸入。なかでもアメリカのミシガンツール社製の特殊歯切り盤は日本ではじめて輸入されたもので、高い工作精度と単位時間当たり高能率を持つ高性能マシンだった。昭和30年代初頭から始まった日本のモータリゼーションは、こうした製造機械によって大いに支えられたのである。

社内に工作機械製造分野を持っている東洋工業は、量産化の大きなカギを握るトランスファーマシンへの取り組みも早かった。トランスファーマシンとは、多工程におよぶ機械加工と次工程への搬送をすべて機械が自動かつ連続的におこなうもの。これにより多数の工作物を同時に自動的に加工し、次の工程へ送り込むという機能を持つ、いわば機械製造技術の集約システム。大量生産化を下支えした。

このトランスファーマシンを東洋工業は、トヨタにわずか1年遅れること昭和32年10月に完成。1号機は、エンジン工場に設置され3輪トラックの700㏄のGLエンジンと1050㏄CMエンジンやトランスミッションケースの加工に大いに威力を発揮した。同じ年の12月には第2号機のトランファーマシンがアクスル工場で稼動、リアアクスルケースの加工の合理化と生産性の工場に結び付けている。翌34年には3号機、4号機がつくられ、エンジンのクランクケースの加工が高効率となり、次々と重要工程の量産化の流れが量産化に構築された。

« 前 | 次 »

Copyright © 2006-2010 showa-metal .co.,Ltd All Rights Reserved.