2008年11 月15日 (土曜日)

旧きをたずねて新しきを知る! 重次郎とマツダヒストリー 第2回

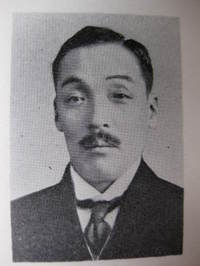

マツダの実質的な創業者・松田重次郎は、広島市南区向洋(むかいなだ)に誕生した。14歳で大阪に出て鍛冶屋や機械鍛冶(きかいかじ:今では少なくなったがボーリング屋さんのこと)での就業で機械の製作技術を習得。その後、大阪砲兵工廠(ほうへいこうしょう:三八式銃など兵器を作る工場)、呉や佐世保にあった海軍工廠(かいぐんこうしょう:海軍の工場)造船職工として勤務しながら機械加工をはじめとするモノづくりを習得。

マツダの実質的な創業者・松田重次郎は、広島市南区向洋(むかいなだ)に誕生した。14歳で大阪に出て鍛冶屋や機械鍛冶(きかいかじ:今では少なくなったがボーリング屋さんのこと)での就業で機械の製作技術を習得。その後、大阪砲兵工廠(ほうへいこうしょう:三八式銃など兵器を作る工場)、呉や佐世保にあった海軍工廠(かいぐんこうしょう:海軍の工場)造船職工として勤務しながら機械加工をはじめとするモノづくりを習得。

いつもポケットの手帳をしのばせ、時間があると機械の名称や仕組みをスケッチ、疑問があれば納得するまで質問攻めにする青年だったという。30歳のときには、日露戦争で大活躍した司令長官東郷平八郎の軍艦・三笠(みかさ・現在横須賀にある三笠公園に展示)や砲弾を受け大破した巡洋艦・対馬(つしま)を、3000トンの修理船(正式には工作船といい、部下数約30名で、内部は工場と同じ設備を備える)を駆って修復作業を行ってもいる。

好奇心に燃えた根っからの職人なのである。本人が生前に著した自伝「工場生活70年」で告白しているように「自分は小学校も満足に終えていない」が、常に自分に課題を設け努力した。ヘンリー・フォードがそうであったように、系統だった学問の経験はほとんどなかった。だが、現場での仕事力を培っていった人物なのである。

1906年に「松田式ポンプ」を発明し、それを製作・販売する鉄工所を大阪に開設。このポンプは、ダイヤフラム式で灌漑(かいがい)用だけでなく消防、用水、排水、送水など用途が広く家庭用としても売れに入れたという。でも重次郎は、成功にあぐらをかくのではなく、次の技術向上を考え新しい事業へとシフトしていく。なかでも、大正6年ロシアからの大量発注された軍事部品があった。爆弾の起爆装置である信管(しんかん)である。構造が複雑な信管は民間では作れないのが当時の常識だったが、重次郎はそれをこともなげに大量生産していしまったのだ。だが、この事業もやがてほかの経営陣との対立で頓挫(とんざ)する。

こうした何度かの事業の成功と失敗を経験した重次郎は故郷の広島に帰り、しばらく現場から離れることで充電期間とした。だが、長い休息は許されなかった。周囲の人たちの待望感が消えなかったからだ・・・。

2008年11 月 1日 (土曜日)

旧きをたずねて新しきを知る! 重次郎とマツダヒストリー 第1回

日本が誇れる産業はモノづくりである。太平洋戦争で壊滅的状況から立ち上がった日本人の誇るべきものは、やはりモノ作りだった。家庭電化製品と自動車がその代表選手だ。なかでも、自動車は世界をリードする存在となった。戦前戦後を通していくつものメーカーが切磋琢磨して、こうした世界に誇れるモノづくり先端技術を獲得していった。

日本が誇れる産業はモノづくりである。太平洋戦争で壊滅的状況から立ち上がった日本人の誇るべきものは、やはりモノ作りだった。家庭電化製品と自動車がその代表選手だ。なかでも、自動車は世界をリードする存在となった。戦前戦後を通していくつものメーカーが切磋琢磨して、こうした世界に誇れるモノづくり先端技術を獲得していった。

ではそのルーツはどこにあるのか? 原点に立ち返り足元を見つめてみるのも悪くない。輝かしい独自性で生き延びていった数々の自動車メーカー。なかでも、広島を起点としたマツダの歴史は、あまり知られていない。創業時からロータリーエンジンにたどり着くまでのマツダを追いかけてみよう。

マツダの前身である東洋工業は、昭和の初めに3輪トラックの量産で成功をおさめ、4輪車の生産に移行していくのだが、もともとの社名が「東洋コルク工業」。コルクメーカーがそのルーツだった。突然、「コルク」といわれても、あまりに身近すぎてしみじみ見つめたことがない。広辞苑風に「コルク」を説明すると、 ≪軽くて弾力性に富み、水や空気を通さず熱の不良導体なので瓶などの栓、保湿材、防音材となってきた≫となるだろうか。もともと西洋のコルクガシがその材料だが、西日本に多く自生するアベマキもいわゆるコルク層が厚いので、コルク材として使われていた。

当時、電気冷蔵庫が存在しなかったため、冷蔵庫(アイスボックス)のハウジングにコルクが使われていた。また、ご飯を保温するお櫃のハウジングの内部にもコルクが活躍しており、今以上にコルクは生活の中で必需品だった。だが、第一次世界大戦前後の軟弱な日本の経済状況の中で、コルクだけの企業では、企業としての安定性に欠けた。コルクは季節によって売れ行きに大きな差が出たことも安定性を欠く要素だった。

新しい事業の開拓に乗り出すべく、東洋コルク工業は社名からコルクの文字を省き、「東洋工業」として1927年(昭和2年)リニューアルするのである。7年前に社長となった松田重次郎の強い意志があったからだ。松田重次郎については、いまではマツダの社員ですらあまり認識をしていないが、ホンダの本田宗一郎同様に一代で自動車メーカーを作り上げた立志伝中の人物。広島発のもうひとつの自動車ヒストリーを追いかけてゆく。

2008年10 月15日 (水曜日)

旧きをたずねて新しきを知る! ダットサンのルーツ 最終回

のち日本産業の総帥となる鮎川義介は、橋本増治郎と同様若き日に2年間にわたりアメリカにわたり、近代産業をつぶさに見たり、鋳物技術を習得してきた。その経験から日本で自動車メーカーを起こす野望を抱いていた。鮎川は、自身の起こした企業「戸畑鋳物」ですでに自動車部品の製造に取り組んでおり、ダット自動車製造にも鋳鋼や可鍛鋳鉄などの自動車部品の供給をおこなっていた。一方、当時久保田を辞したウイリアム・ゴーハム氏は、鮎川と知り合い大正10年に戸畑鋳物に入社、そこで技術者として腕を振るっていて、石油発動機の開発や自動車部品の製造にあたった。

鮎川が大正12年に買収した東亜電機へゴーハムを技術長として送り込み自動車部品の電装パーツ(ディストリビューターやイグニッションコイル)を製品化、さらには不二塗装を自動車の塗装部門として事業化しつつあった。加えて、大正15年には「安来製鋼所」を買収し、特殊鋼の生産と研究に取り組んでもいる。

野心家である鮎川は、まず昭和6年にダット自動車製造に資本参加からはじめ、戸畑鋳物のスタッフを役員として入れる。さらに久保田鉄工の久保田権四郎が、自動車事業にやる気が薄いことを察知するや、ゴーハム氏が構築したトバタ発動機の製造販売権を久保田鉄工に譲渡、代わりに自動車製造権を手に入れ、「戸畑鋳物自動車部」という名称に変更。ここにダット自動車製造の名が消えた。翌昭和7年、東京に販売を主としたダットサン商会が設立されている。鮎川が青写真とした自動車製造のプランが本格的に動き出すのである。

鮎川義介は、戦前に満州重工業開発の初代総裁をし、戦後戦犯の容疑で1年半ほど巣鴨プリズンに拘置された(のち嫌疑が晴れ釈放)。あるいは晩年には次男の選挙違反容疑で参議院議員を辞職するなど野心家にありがちなグレーゾーンが見え隠れする。そのせいか、日産の歴史のなかで正当に評価されない傾向にあるのはとても残念である。

2008年10 月 1日 (水曜日)

旧きをたずねて新しきを知る!ダットサンのルーツ その12

その後のダットサンの生産は、ウイリアム・ゴーハム氏の愛弟子にあたる後藤敬義設計主任が担当することになる。後藤敬義たちは、1930年(昭和5年)ごろからリラー号のシャシーをベースに、エンジンはダット号の部品を生かし、水冷直列4気筒、750CC,4人乗りの小型乗用車の試作にチャレンジ。当時は、馬力が3馬力以内(排気量350CCに相当)で乗員一人、無積載時の最高速度16マイル(約時速26キロ)、積載量60貫(約225㎏)、全長8尺、全幅3尺以内などの条件を満たせば無免許で車庫不要でしかも税金も優遇という、一昔前の軽自動車をホーフツさせるレギュレーション。

その後のダットサンの生産は、ウイリアム・ゴーハム氏の愛弟子にあたる後藤敬義設計主任が担当することになる。後藤敬義たちは、1930年(昭和5年)ごろからリラー号のシャシーをベースに、エンジンはダット号の部品を生かし、水冷直列4気筒、750CC,4人乗りの小型乗用車の試作にチャレンジ。当時は、馬力が3馬力以内(排気量350CCに相当)で乗員一人、無積載時の最高速度16マイル(約時速26キロ)、積載量60貫(約225㎏)、全長8尺、全幅3尺以内などの条件を満たせば無免許で車庫不要でしかも税金も優遇という、一昔前の軽自動車をホーフツさせるレギュレーション。

いわば内務省から出された戦前の国民車構想のようなもの。この優遇処置をキッカケにさまざまな自動車メーカーが自動車業界に参入。3輪車、4輪車メーカー合わせて30以上の企業があったといい、そのなかに東洋工業(現マツダ)、オオタ号で名をなす太田自動車などが含まれていた。

ところが、この戦前の国民車構想は、近々排気量が500ccに急遽変更(2ストロークは300㏄以下)された。車体寸法も全長2.8メートル以下、全幅1.2メートル以下というかたちに変更。輸入車がだんぜん有利な状況を打開する手段として、後藤たちは、このレギュレーションにターゲットをあて、しかも価格を1000円以内と輸入車の半値近くの魅力あるクルマにするべく企画、試作車造りに励んだ。水冷の4気筒4サイクルエンジンを載せた当時としては輸入車と十分勝負できる自信作だった。

この試作車は、さっそく耐久試験に持ち込んだ。第1回目で登場したダット91型である。昭和5年から6年にかけて、大阪~名古屋~焼津~東京・・・往復1万マイルの無停車運転テストを33日間かけておこなわれ、高い性能を実証している。さらに、各部を改良した試作車をダットソンという名称にしている。軍用保護自動車として当時知名度の高かった「ダット号の息子」という意味で命名された。

ところが、こうした後藤たちによる技術の進化とは裏腹にダット自動車製造は累積する赤字に苦しんだ。親会社の久保田鉄工所にとっては、自動車メーカーを身内に取り込んだことが大変な重荷だったのだ。

2008年9 月15日 (月曜日)

旧きをたずねて新しきを知る!ダットサンのルーツ その11

実用自動車は、天才的なアメリカ人エンジニアのウイリアム・ゴーハムの腕にかかっていた。ゴーハムは、父親が商社マンであったことから子供の頃から日本へやってきた親日家。もともと日本へは航空機事業を始めるべくやってきたのだが、時期尚早であることがわかり、日本のモノづくりの確立のために骨を折る人物なのである。

実用自動車は、天才的なアメリカ人エンジニアのウイリアム・ゴーハムの腕にかかっていた。ゴーハムは、父親が商社マンであったことから子供の頃から日本へやってきた親日家。もともと日本へは航空機事業を始めるべくやってきたのだが、時期尚早であることがわかり、日本のモノづくりの確立のために骨を折る人物なのである。

「ゴルハム自動3輪車」というのは、ハーレーダビッドソンに積まれたOHV空冷の排気量1200㏄V型2気筒を参考にしたエンジンを載せ、車両重量が約400㎏,全長2420ミリ、全幅1060ミリ、チェーン駆動で後輪を駆動させ、最高速度30マイル(時速48キロ)を出したといわれる。人力車のモーター付きとして1台1300円で売り出したが、当時T型フォードが2000円だったため商品競争力がいまひとつ。しかも、3輪車なので、速度を出しすぎた状態でコーナリングすると転倒に結びつき、評判を下げてしまった。それでもうしろに荷台を付けたトラックバージョンを追加するなどで、合計300台前後作られたとされる。

大正12年に完成した「リラー号」は、空冷2気筒1260㏄の8.4馬力エンジンを載せ、デファレンシャルギアを採用した丸ハンドルタイプの本格的乗用車。全長10尺(約3メートル)、全幅4尺(1.2メートル)、全高5尺8寸(1.75メートル)で幌タイプが1700円、箱型が2000円で、約200台を販売している。

実用自動車は、当時としては量産設備を持っていた自動車工場といえる。だが、久保田鉄工の農業用の発動機の下請け加工をはじめ、ダイハツや海軍の舟艇用モーターなどの外注部品の加工の仕事でしのぎながら本体の自動車製造と販売に結び付けようとしたが,橋本の快進社同様に不振をかこっていた。実用自動車から見ると「軍用保護自動車の認定」を得ている快進社との合併は有利と見たし、逆に快進社からみれば量産設備を備える実用自動車とともに歩むことができれば光明が見える・・・。

1926年(大正15年)に2つの自動車会社は合併し「ダット自動車製造株式会社」となる。

橋本はこの新会社の専務となるが、事実上久保田鉄工傘下の企業。新会社自体が大阪に移ったことなどから、身を引くことになる。橋本はその後、東京でひとり「武蔵野モーター研究所」の看板を掲げ、エンジンの研究を続けるが、事実上の橋本のクルマ造りへの取り組みは終焉している。

2008年9 月 1日 (月曜日)

旧きをたずねて新しきを知る!ダットサンのルーツ その10

震災により東京府下の交通が麻痺。とくに市民が足として使っていた路面電車は壊滅的被害をこうむり、それに替わる交通手段としてフォードT型をベースにした11人乗りの円太郎バスが走る。橋本もこうした状況に対応すべくダット41型を改良して乗り合い自動車をつくり、認可を取り路線バスの営業を始めた。だが、焼け石に水でダット41型の販売は好転の兆しがなかった。

震災により東京府下の交通が麻痺。とくに市民が足として使っていた路面電車は壊滅的被害をこうむり、それに替わる交通手段としてフォードT型をベースにした11人乗りの円太郎バスが走る。橋本もこうした状況に対応すべくダット41型を改良して乗り合い自動車をつくり、認可を取り路線バスの営業を始めた。だが、焼け石に水でダット41型の販売は好転の兆しがなかった。

1925年(大正14年)2月に「日本フォード自動車」が横浜に設立。アメリカ本国から運び込んだ設備機械を設置してT型フォードのノックダウン生産がスタート。2年後の1927年(昭和2年)には、GMが大阪の大正区鶴町に「日本GM」を設立、この年の4月からシボレーなどのノックダウン生産を開始している。

震災以前にはわずか国内に1万台程度しか存在しなかった自動車は、8年後の昭和6年度には10倍を超える数にまで急増したのである。大半はアメリカ製のクルマであった。

こうしたアメリカ2大自動車メーカーの日本進出により、橋本の主宰する快進社はますます窮地に立たされた。社員の給料が払えず橋本は子供の預金まで引き出し、何とか社員の給金の資金を手当てするというところまで来ていた。

こんなとき大阪の「実用自動車」との合併話が舞い込んだ。

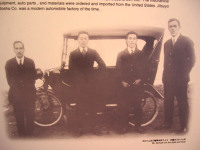

「実用自動車」というのは当時日の出の勢いにあった「久保田鉄工所」の社長久保田権四郎などが主に出資した大阪を拠点とした自動車製造工場。アメリカのエンジニアであるウイリアム・ゴーハム氏が設計した「ゴルハム自動3輪車」(大正9年完成:写真 向かって右がゴーハム氏)や大正12年に発売された4輪車「リラー号」など日本の自動車史に残るユニークなクルマたちを世に送り出したメーカーである。

久保田権四郎は、広島の貧農の末っ子で15歳のときに大阪の鋳物業者に丁稚奉公に入り、19歳のときに独立し「大出鋳物」を創業し、秤の分胴(当時は砂糖や塩の販売などでは必ず使われた)をつくったとされる。当時上下水道の不備などでペストなどの疫病が流行する傾向にあり、欧米並みの水道管が求められていた。

ところが輸入品の水道管は値段が張り、予算を越えるためなかなか都市のインフラが進まなかった。久保田は、1993年、独力でこの水道管(鋳鉄管)の製造に挑戦し、8年の歳月をかけ初めて国産化に成功。その後、久保田鉄工は、紡績機械、工作機械、農作業用の機械、発動機などを手掛け、現在の「クボタ」に続く。そのクボタが創業当初、実は自動車の製造に挑戦していたのである。それが「実用自動車」というわけだ。

2008年8 月15日 (金曜日)

旧きをたずねて新しきを知る!ダットサンのルーツ その9

橋本はみずからが自信をもった自動車造りをさらに拡げるべく、手狭になった広尾の工場から、北豊島郡長崎村に本社と工場を新築し「株式会社・快進社」とした。つまり、株式会社にすることで広く資金を仰ぐことで事業を広げようとしたのである。

橋本はみずからが自信をもった自動車造りをさらに拡げるべく、手狭になった広尾の工場から、北豊島郡長崎村に本社と工場を新築し「株式会社・快進社」とした。つまり、株式会社にすることで広く資金を仰ぐことで事業を広げようとしたのである。

この長崎村は、現在の豊島区東長崎で、西武線の東長崎駅に隣接する敷地6000坪、建坪600坪という広大なものだった。橋本増治郎の自宅もその近くにあり、当時の周辺住民からは快進社のある風景を指して、いつしか≪ダットケ原(はら)≫と呼ばれたという。クランクシャフトの研磨盤、カムシャフトの研磨盤、シリンダー研磨盤、グリーソンのベベルギア歯切り盤など当時としては最新鋭の工作機械を導入し、海外にも負けないモノづくりを目指したのである。

ところが、一般からの株式応募はほとんど期待できなかった。当時の金融界の言葉に「機屋(はたや:繊維業のこと)には貸しても、鍛冶屋にはカネ貸すな」というのがあったという。繊維関係の業者にはお金を貸し付けると戻ってきて儲かるが、鍛冶屋、つまり機械工業界にお金を貸し付けても戻るお金は期待できない! という意味だ。モータリゼーション以前の融資事情を見事に現している。それに世の人たちが舶来の自動車に対向できるクルマを日本人が作り出すなんて想像もできなかった、当時の≪常識≫があったのだ。つまり、よほどのモノ好きでないと信頼性のなかった当時の国産車など見向きもしなかった・・・というのが常識的な価値観だった。

橋本が自信満々で世に送り出したダット41型は、現代のようにテレビや新聞で宣伝したわけでもなかったので、販売したのはわずか10台にも満たなかったという。

このままでは先行きが行き詰る。

一計を案じた橋本は、「軍用保護自動車」の製造に目を向ける。1918年(大正7年)の3月「軍用自動車補助法」なる法律が成立したからだ。これは軍用に適したトラックを民間で保有し、有事の際に徴発(強制的に取り立てること)して軍が使用するというもの。軍にとっては平時のとき保有していると費用がかかるため、これを避けることができる。また自動車メーカー側からは補助を受けることができるので、開発費に莫大な費用がかかる自動車造りのリスクが少しでも軽減できる、いまでいえばWIN WINの手法。もともとは欧州で考えられたシステムといわれる。

だが、ダット41型をベースにしたトラックは、当初軍の検定で不合格となった。ボルト&ナットなどがアーミー規格になっていて、当時アメリカなどで一般化していたSAE規格とは異なるものだったからだ。軍用のネジ規格はタップやダイスの入手が困難で現実離れしていた。橋本は、不合理性を強く訴えた。1924年(大正13年)に橋本の主張がようやく通り、ネジの規格がSAEに改められ、ダット41型ベースのトラックもようやく陸軍の検定に合格。

ところが、運が悪いことに、前年の1923年(大正12年)9月1日に関東大震災が起き、社会情勢に大変化が起きた。(写真は1918年ごろの快進社)

2008年8 月 1日 (金曜日)

旧きをたずねて新しきを知る!ダットサンのルーツ その8

橋本たちが当初おこなったのはイギリスからスイフト号18馬力のシャシー2台分を仕入れ、ボディを組み付けることだった。フランスのプジョー27馬力も完成車で輸入している。当初はクルマにまつわる仕事は何でもおこない、試作車をつくる資金づくりと習作を心掛けた。

橋本たちが当初おこなったのはイギリスからスイフト号18馬力のシャシー2台分を仕入れ、ボディを組み付けることだった。フランスのプジョー27馬力も完成車で輸入している。当初はクルマにまつわる仕事は何でもおこない、試作車をつくる資金づくりと習作を心掛けた。

オリジナルの試作車第1号は、1912年(大正2年)に完成した。ところが、肝心のエンジンのブロックが鋳造でつくるため外注先の工場に発注するもうまくできず、試運転までにはこぎつけなかった。翌年(大正3年)、Vツイン型エンジンで作り上げた第2号車は、試運転も上手く行き、この年の3月上野でおこなわれた大正博覧会に出品して、銅杯を授かっている。このエンジンはV型組み付け2気筒と呼ばれるもので、1気筒ごと鋳造されたシリンダーブロックを2つあわせたものだったとされる。横一列に2気筒ぶん鋳造する技術が当時は確立されていなかったようだ。

トランスミッションなどで使われたギア類はニッケル鋼を丸棒で輸入し、これを熱処理し、一個ずつ機械加工を施しつくったという。当時のクルマの例に漏れず、梯子型フレームのボディを架装するタイプ。ホイール、リム、マグネトー、スパークプラグ、ベアリング類などのユニットはみな輸入品。ラジエター、キャブレターなどは工場内で自作している。前照灯はアセチレンガスによるランプである。

第3号車が試作され、完成したのは1915年(大正4年)で、直列2気筒タイプとなり、2気筒ぶんひとつのブロック(モノブロック)である。鋳造は外注ではあったが、ようやく2気筒ぶんの鋳造技術が確立された。車両名はダット31型。橋本が目標とする馬力は15馬力であったが、この第3号車のダット31型は10馬力。2台つくられたものの試作車でしかなかった。

だが、こうした習作ともいえる試作車をつくることで橋本たちの技術力も向上し、快進社設立5年目にしてようやく市販しても恥ずかしくないクルマを作り上げた。1916年(大正5年)に作られた4番目のクルマでダット41型がそれ。モノブロック直列4気筒エンジンにすることで、出力が15馬力に達した。しかもセルスターター付きでバッテリー点火、ギアは前進4段後進1段という当時としては先進的な機構を備えている。

前席に2名、後席に5名の計7人乗車の本格的乗用車である。4気筒エンジンとしてはフォードのモデルTに8年遅れ、セルスターターはキャデラックに7年遅れではあるが、日本人の手によって造られた純ジャパニーズカーとしては、世界レベルに達していたといっていい。

2008年7 月15日 (火曜日)

旧きをたずねて新しきを知る!ダットサンのルーツ その7

愚直な橋本の仕事ぶりは、周囲の人たちの中から橋本に理解者を生み出す結果となった。九州炭鉱汽船の社長である田健治郎(でん・けんじろう)と、その役員をしていた竹内明太郎(たけうち・あけたろう)。それに橋本の古くからの友人である青山禄郎(あおやま・ろくろう)。のちのDATが誕生する際に、この3名の恩義を尊重して、それぞれの頭文字DATにちなんだのである。

愚直な橋本の仕事ぶりは、周囲の人たちの中から橋本に理解者を生み出す結果となった。九州炭鉱汽船の社長である田健治郎(でん・けんじろう)と、その役員をしていた竹内明太郎(たけうち・あけたろう)。それに橋本の古くからの友人である青山禄郎(あおやま・ろくろう)。のちのDATが誕生する際に、この3名の恩義を尊重して、それぞれの頭文字DATにちなんだのである。

田健冶郎は、ニュースキャスターで衆議院議員の田英夫の祖父にあたる人物。逓信大臣や台湾総督、農商務大臣などを歴任した大物代議士。丹波の生まれの人で、愛知県の巡査から身を起こし土佐出身で明治維新の功労者の後藤象二郎や長州出身の山県有朋らに認められ、日露戦争時に逓信次官として兵員輸送や対敵情報面で功労があり、男爵位ともなって貴族員議員であり、実業界でも活躍した。竹内明太郎は、土佐の自由党の竹内綱の長男で、養子にいってのち首相となる吉田茂は実弟だ。実業家として知られ、コマツの前身である「小松鉄工所」を設立している。

青山禄郎は、この2人とは直接の関係はないものの、橋本とは竹馬の友で、逓信省の技師をへて、のちに無線機の制作企業「安中電機」を設立している。この企業はその後「アンリツ」として現在に続いている。いずれにしろ3名とも錚々たる人物であったことは確か。

こうした人たちの援助を受けて、橋本増治郎は、1911年(明治44年)に自動車会社「快進社」を設立する。渋谷区広尾である。工場建坪がわずか47坪のささやかなものだった。いまでこそこの土地は東京の真ん中にあり、高級住宅地だが、当時は地方の雰囲気を残す土地。

1911年といえば、ヘンリー・フォードのモデルTが登場して4年目。ようやくアメリカにモータリゼーションが完成されつつあったころ。日本に自動車の影もかたちもなかった時代である。ハリウッド映画の「バックツー・ザ・ヒューチャー」ではないが、未来のことを知っているわれわれは、橋本のチャレンジに諸手を挙げて賛成するが、日本の国民の99%がクルマの存在時代をまったく知らなかった。ひと言でいえば無謀そのもの。そんな時代に橋本は、自動車会社をつくるのである。

2008年7 月 1日 (火曜日)

旧きをたずねて新しきを知る! ダットサンのルーツ その6

1904年(明治39年)日露戦争が勃発し、日本は総力を傾けて戦争にあたる時代となっていた。リーランドから自動車製造への強いインスピレーションを与えられた橋本は、後ろ髪を惹かれる思いで火急の事態を迎えた祖国に戻った。1905年4月のことだ。

ところが、日露戦争の雌雄を決した旅順の戦いは前年8月に終わり、東郷平八郎による連合軍とロシア・バルチック艦隊が死闘を繰り広げた日本海海戦も5月に終結。1905年8月にはアメリカのポーツマスで日露講和会議が開かれる。結果的に橋本は戦場には出向かなかったものの、東京砲兵工廠に配属され、機関銃の改良に尽力している。

当時の日本の機関銃は使うにしたがい銃身に熱を帯び、連続発射に事欠き、ロシア軍が使うチェコ製の機関銃に悩まされていたからだ。橋本は銃身部の材料を改善し、加工精度を高めることで連続発射ができるところまで向上させた。これにより軍需功労賞を受ける。

日露戦争終結後、橋本は東京砲兵工廠に旋盤などの工作機械を収めていた企業の技師長に招聘。だが、この会社は日露戦争後の不況で倒産し、九州炭鉱汽船に買収された。橋本はここでも高い技術力を買われ、機械技師としてとして仕事を任せられた。

このころすでに橋本の心のなかには自動車工場を起こそうとする気持ちが渦巻いていた。だが、先出すものがなく、しかも結婚したばかりで自立した生活を構築するのが先決だった。佐世保港から遠く離れた孤島にある鉱業所の技師長という肩書きで、経営手腕も期待されていた。不本意ながらも橋本はこの仕事にひたむきに取り組んだ。採炭の手法に工夫を凝らすなどすることで、経営を軌道に乗せる・・・。

« 前 | 次 »

Copyright © 2006-2010 showa-metal .co.,Ltd All Rights Reserved.