2008年6 月15日 (日曜日)

旧きをたずねて新しきを知る! ダットサンのルーツ その5

ヘンリー・リーランドは、1843年の生まれ。ということは橋本増治郎よりも32歳も年長で、橋本が30歳のときに63歳のリーランドに会ったことになる。リーランドは、アメリカの北東部バーモンド州に住む敬虔なクリスチャンの農家の8番目の息子として生を受け、11歳にして靴職人として働き始め、3年後には織機工場の工員となっている。18歳のとき南北戦争(1861~1865年)が始まった。いつの時代もそうだが、戦争は大きく社会を変えていく。兵器産業が発達し、大量の軍靴の需要が増え、ミシンをはじめさまざまな機械が発達する。

ミシンの生産方式には、のちに自動車の生産方式に応用される互換性のコンセプトが取り入れられ、1970年代には年間50万台もの生産力を獲得するのである。また、ミシンが家庭に進出する手法として、のちのGMなどが取り入れることになる分割払い方式(ローン)が誕生している。

こうした時代のうねりのなかでリーランド青年は、22歳のときにコネチカット州にある兵器メーカー・コルト・リボルバー社で当時のもっとも進んだ生産設備と精密な加工技術を習得する。社会的にも一流の工員となったリーランドは結婚。キャリアアップを目指し妻の故郷・マサチューセッツ州に移り住み、29歳のときロードアイランドにあるブラウン&シャープ社に入社。この会社は、ミシン、フライス盤、マイクロメーターといった精密加工を要する製品を作り出していた。ここで、リーランドはミシン部門の責任者となり、当時のアメリカの最先端技術をマスターする。

37歳のとき、みずからのアメリカンドリームを実現するために、リーランドはデトロイトに機械加工の会社を設立、そこでギアの製造や特殊工具の設計と生産をおこなっている。

ここでリーランドは自動車との決定的な出会いを果たす。

アメリカ初の自動車メーカーであるオールズモビル社は1899年に設立されているのだが、実はこの会社は1901年に火災に遭い、それがきっかけで多くの部品を外注で作ることになる。その外注メーカーのひとつとしてリーランドの会社が選ばれたのだ。

自動車という新しい乗り物の魅力に取り付かれたリーランドは、蒸気機関や船舶用エンジンの製造を手掛けてきた経験から「ブロックゲージ」を使ったモノづくりをはじめた。ブロックゲージというのは当時100分の1ミリの精度を持つ長方形の小型ブロック(のち1000分の1ミリも登場する)で、製品の精度が高められるだけでなく、複数の工場でこのゲージを持っていれば国際標準の原器を持っているのと同じ理屈になり、工場が離れていても精度の高い部品が作り出させる。実は、のちにT型フォードで大成功を収めるヘンリー・フォードよりも早く、このブロックゲージをモノづくり世界に持ち込んだのがヘンリー・リーランドだったのである。

2008年6 月 1日 (日曜日)

旧きをたずねて新しきを知る! その4

蒸気自動車は、コネチカット州やマサチューセッツ州などの北東部の州で作られていたが、当時のガソリン自動車、「オールズ」「フォード」「ビュイック」「キャデラック」などの工場はデトロイトに集まっていた。デトロイト近くにある五大湖のひとつミシガン湖周辺には、硬木を産していたところから昔から馬車や荷車の製造が盛んな土地であった。しかも、農機具や船舶エンジンなどの機械工場も少なくなかった。のち「MOTOR TOWN(モータウン)」と呼ばれる素地があった。

蒸気自動車は、コネチカット州やマサチューセッツ州などの北東部の州で作られていたが、当時のガソリン自動車、「オールズ」「フォード」「ビュイック」「キャデラック」などの工場はデトロイトに集まっていた。デトロイト近くにある五大湖のひとつミシガン湖周辺には、硬木を産していたところから昔から馬車や荷車の製造が盛んな土地であった。しかも、農機具や船舶エンジンなどの機械工場も少なくなかった。のち「MOTOR TOWN(モータウン)」と呼ばれる素地があった。

橋本増治郎は、デトロイトでヘンリー・マーチン・リーランドに面会することができた。わずか数時間の出会いに過ぎなかったようだが、のちの橋本の人生を大きく左右するきっかけになったと思われる。

ヘンリー・マーチン・リーランドといってもいまではその名を聞いてどんな人物だったか即答できる人は少ない。かつてはアメリカを代表する大型高級車のキャデラック、リンカーンをつくった人物なのである。それだけでなく、フォードなどののちの自動車産業の育成にも大きな影響を与えた「ブロックゲージ」をはじめて自動車製造に持ち込んだ男だった。

次回は、少し寄り道をして、ヘンリー・リーランドの人となりを追いかけてみたい。当時のアメリカのモノづくりの先進性も理解できる…。今から100年以上前の日露戦争(明治37年:1904年)ごろの話である。

(写真はリーランドが造った1902年型キャデラック・モデルA)

2008年5 月15日 (木曜日)

旧きをたずねて新しきを知る! その3

ダットサンのルーツは、大正3年(1912年)に橋本増治郎の「脱兎号」である。

ダットサンのルーツは、大正3年(1912年)に橋本増治郎の「脱兎号」である。

橋本増治郎は、明治8年(1875年)愛知県岡崎の郊外の村に生まれ、浅草蔵前にあった東京工業学校(東京工業大学の前身)の機械科を首席で卒業。その後3年間兵役に服し、愛媛県新居浜にあった住友別子鉱業所の機械保全課に就職するも、東京工業学校の手嶋精一校長の推薦で「農商務省海外実業練習生」に選ばれる。

橋本は、明治35年(1902年)から3年間、ニューヨーク州オーバン市のマッキントッシュ社で、蒸気機関の製作と設計を学んでいる。当時は、自動車の動力として蒸気、電気、ガソリンが三つ巴で争っていた時代で、ガソリンはどちらかというと少数派。ところが、1901年にテキサスで大油田が発見されることから、いっきにガソリン車が時代の主役に躍り出つつあった。その代表選手がオールドモビル社の「カーブドダッシュ」であり、その後フォードのモデルTへとつながる。

ここで、思い出して欲しいのは日本の「文明開化」は実は蒸気機関からスタートしていることだ。鉄道、造船、鉱業、紡績など当時の主要産業はすべて蒸気機関だった。そのため橋本もアメリカで蒸気機関のテクノロジーをおもに学ぶのである。ところが、その橋本にも時代の潮目が感じられ始める。休日を利用して、シカゴとデトロイトに出かけた橋本が摩天楼(高層ビル)から見たものは、“黒いアリ”とも表現できるガソリン自動車だった。(次号は橋本増治郎のその後)

2008年5 月 1日 (木曜日)

旧きをたずねて新しきを知る! その2

DAT号は、昭和7年にダットソンからダットサンに変わった。これは、ダットソンでは「損」につながるということから、当時の販売会社のスタッフが嫌ったからだとされる。

DAT号は、昭和7年にダットソンからダットサンに変わった。これは、ダットソンでは「損」につながるということから、当時の販売会社のスタッフが嫌ったからだとされる。

新生ダットサン号が、それまで月産10台前後だったのが、その後いっきに数千倍近くの生産を伸ばしたのは、日産自動車に製造権が移ったことがキッカケだ。日産の工場は、昭和8年にスタートを切る。新たに横浜の埋め立て地に建坪2万数坪もの工場をつくったのである。

自動車をつくるうえで必要な機械設備は、技術者であるアメリカ人ウイリアム・ゴーハム氏(1888~1949年)にゆだねられた。その頃アメリカは、世界恐慌のあおりをうけ空前の不景気。デトロイト周辺の工場では倒産していた工場もあり,そこから安く機械設備を仕入れてきたのである。ついでに、優秀な技術者10数名も雇い入れたという。

横浜工場は、その後、建て増しがおこなわれ、昭和12年には鋳造、熱処理、機械設備、プレス設備、車体、溶接、塗装、組み立てなど一貫して流れる効率のよい大量生産型の工場に徐々に成長。同時に販売店を増やし、ドライブ講習会を開くなどいまでいうソフト面での手当てをすることで、販売台数を増加させている。

横浜工場が完成した昭和10年には、年間2800台となり、昭和11年には6163台に、さらに昭和12年には8353台になっている。これとは別にフォードとGMが横浜と大阪でノックダウン生産を続けていたので、今から振り返れば戦前の日本は年間2万台以上のクルマを作り出すモータリゼーションの前夜であったのである。

2008年4 月15日 (火曜日)

旧きをたずねて新しきを知る! その1

前号で紹介した日産自動車の『横浜ゲストホール』(横浜市神奈川区宝町2)に展示してある一番古いエンジンに、こだわってみたい。

前号で紹介した日産自動車の『横浜ゲストホール』(横浜市神奈川区宝町2)に展示してある一番古いエンジンに、こだわってみたい。

日産のエンジンのルーツともいうべき7型である。日産自動車の前身とも言うべきダット自動車製造が1929~31年に小型乗用車DAT91型用に開発した、直列4気筒で排気量495ccのサイドバルブ式エンジンである。なぜ500ccに満たない排気量だったかというと、当時は350ccまでなら1人乗りで無免許で運転ができるという決まりがあり、それが近い将来500ccまで引き上げられる、との噂があったからである。

サイドバルブというのは、吸排気のバルブが文字通りピストンの横にレイアウトされ、吸排気バルブ、吸排気ポート、カムシャフトなどのパーツがシリンダーブロック内におさまる。構造が簡単で修理しやすいなどで、T型フォードで採用されている。だが、圧縮比が高くとれず、燃焼室のコンパクト性は程遠い。現在では、発電機のエンジンぐらいにしかその姿を見ることができない。

ところが、このDAT号は、のちに日産のメインエンジニアとなる後藤敬義(ごとう・のりよし)が中心に開発したもので、1930年(昭和5年)に無舗装路の大半だった東京~大阪間をノンストップで走破した国産車として金字塔を打ち立てている。(次号に続く)

2008年4 月 1日 (火曜日)

1日楽しめ、いつのまにかエンジン博士に!

横浜方面に足を延ばし、3時間以上自由時間ができたら、ぜひ一度訪問したいお奨めのプレジャーエリアがあるので、ご紹介しよう。

横浜方面に足を延ばし、3時間以上自由時間ができたら、ぜひ一度訪問したいお奨めのプレジャーエリアがあるので、ご紹介しよう。

日産自動車の『横浜ゲストホール』(横浜市神奈川区宝町2)がそれ。ゲストホールというとなんだか、敷居が高い感じだが、平たく言えば≪エンジン博物館≫なのである。ここに来れば日産のエンジンのほぼすべてが見渡せる。量産エンジンはもちろんのこと、記録を塗り替えたレーシングエンジンが系統順に理解できる仕組み。なかでも興味深いのは、戦前に開発された排気量495㏄エンジンの各部品の展示と映像が見ることができる点だ。3年前にデビューした比較的最新でセレナなど多くの日産車に採用されているMR型エンジンのバラシパネルをイマドキエンジンの凄味を再認識することができる。

実はこのゲストホールは、昭和8年、日産自動車生誕の地でもあり、かつてはここから自動車を作り出していたところ。横浜工場の戦前、戦後のヒストリーを眺めることができるパネルが秀逸。アメリカ人技術者ゴーハムさんのことなど、知らない世界が少なくない。家族連れでも楽しめる。このゲストホールは午前10~午後4時までオープンしていて、無料。しかも無料駐車場ありだ。

ホームページは、http://www.nissan.co.jp/INFO/FACTORY/YOKOHAMA

2008年3 月15日 (土曜日)

全員集合! ホンダの08年モータースポーツ

「キャラが立っている!」という表現は褒め言葉の一つ。人物評だけでなく自動車メーカー評にもこの言葉が当てはまるケースがある。

「キャラが立っている!」という表現は褒め言葉の一つ。人物評だけでなく自動車メーカー評にもこの言葉が当てはまるケースがある。

さしずめ、ホンダがそのひとつ。先日、都内でおこなわれた「2008年HONDAモータースポーツ活動」でのこと。つまり今年1年間のホンダがフルサポートするモータースポーツのお披露目と各選手が顔を揃える、実に晴れがましいイベントである。

4輪レ-スではF1のホンダレーシングF1チームをはじめ、06年から唯一のエンジンサプライヤーになったIRLインディカー・シリーズでは、今年も100%エタノール燃料のホンダV8エンジンを全チームに供給。スーパーGTではホンダNSX-GTプロジェクトのもと5チーム5台体制で2年連続のチームとドライバーズのダブルタイトルを目指すという。

2輪レースでは、ロードレース世界選手権最高峰のモトGPクラスにおけるライダー、コンストラクター、チームタイトルの3冠奪還。さらにはモトクロスとトライアルレースでの各シリーズチャンピオン獲得を目指す・・・という若い選手に混じって、福井ホンダ社長は常にない満面な笑顔を振りまいていたのが印象的だった。

2008年3 月 1日 (土曜日)

軽自動車ベースのキャンピングカー花盛り!

昨年に引き続き、幕張で開かれた≪キャンピングカー&RVショー≫を取材した。

昨年に引き続き、幕張で開かれた≪キャンピングカー&RVショー≫を取材した。

昨年はたしか5台程度だった軽自動車ベースのキャンピングカーが、今年は3倍以上の17台程度に増殖、会場内でも熱い目で見つめるギャラリーが少なくなかった。

軽自動車ベースのキャンパーといっても、寸法が軽自動車枠の4ナンバーもしくは5ナンバーの軽自動車(黄色のナンバー)もいれば、8ナンバーに付け替えるタイプ、あるいは普通乗用車の枠になるケースとさまざま。

写真のK-ai(ケー・アイ)は、昭和メタル近くの越谷にあるAZ-MAX(℡048-986-2566)で販売されているキャンパー。エレベーター式のポップアップルーフで、室内が1700ミリの開放的な空間になり、大人が立ったまま着替えることができる。乗車4名就寝4名と夫婦子供2人ならジャストサイズかも。ベース車両はマツダスクラム、スズキキャリーTKCでナンバーは黄色のままだ。

ラウンドフォルムのおしゃれなキッチンカウンター、上質感のあるベッドにも早変わりするシート、走行充電システム、各10リッターの給排水システム、集中電源スイッチなど使い勝手もたしかに見える。価格は、232万500円(2WDの5MT)~264万6000円(4WDのAT)。

2008年2 月15日 (金曜日)

アテンザのリアビークル・モニタリング・システム

レーダーで前方のクルマや障害物を認識し、衝突する危険があるとブザーや警告灯でドライバーに警告。さらにブレーキを作動させ、車両速度をダウンさせる・・・といったプリクラッシュセーフティ・システムは、徐々にいろいろなクルマに採用されつつある。

レーダーで前方のクルマや障害物を認識し、衝突する危険があるとブザーや警告灯でドライバーに警告。さらにブレーキを作動させ、車両速度をダウンさせる・・・といったプリクラッシュセーフティ・システムは、徐々にいろいろなクルマに採用されつつある。

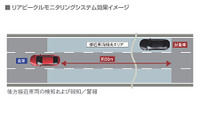

今回デビューしたマツダのアテンザには、プリクラッシュセーフティのほかに、「リアビークル・モニタリング・システム」という安全性能がメーカーオプションで選べる。

時速60キロ以上の高速走行時に、隣接する左右車線のドライバーのブラインドスポットを走行する車両、後方から接近する車両を左右のレーダーが検出。フロントピラーの内側のLEDを点灯させドライバーに知らせる。

この状態で、ドライバーがウインカーを操作した場合、LEDが点灯するとともに警告音を発し、車線変更の中断をうながす仕掛け。これでヒヤリ事故がなくなるというわけである。

ちなみにアテンザは排気量2リッターと2.5リッターがあり、価格は税込みで207万円からだ。

2008年2 月 1日 (金曜日)

ダイハツ タントの用品からヒント!

軽自動車のタントは、子育てユーザーの声を集約した「ママキッズ・プロジェクト」でさまざまな用品や仕様を≪発明≫している。子供の目線、あるいは運転するママの使いやすさとは具体的に何かを、マーケティングをフル活用して、とことん追求している。オムツが収まる後席天井のオーバーヘッドコンソールやフローリングフロア、助手席ロングスライド&助手席シートバックテーブルなどがこのプロジェクトで誕生している。

軽自動車のタントは、子育てユーザーの声を集約した「ママキッズ・プロジェクト」でさまざまな用品や仕様を≪発明≫している。子供の目線、あるいは運転するママの使いやすさとは具体的に何かを、マーケティングをフル活用して、とことん追求している。オムツが収まる後席天井のオーバーヘッドコンソールやフローリングフロア、助手席ロングスライド&助手席シートバックテーブルなどがこのプロジェクトで誕生している。

そのなかで誰もが欲しがり、かつDIYで簡単に作れそうなアイテムを見つけた。

カンガルーポケットと呼ばれるもので、助手席シートベルトを利用した収納である。急制動時に助手席に置いていたバッグが前方にど~っと飛び出し、不愉快な経験があるはず。これはそれを防ぐことができる。シートベルトの思わぬ活用法である。

ジーンズ地など少し腰のある布、または不織布を手に入れ(100円ショップで見つけられそうだ)、ホックを付けシートベルトに仮止めするだけ。ホックでなくてもマジックテープでもいけそうだ。ちなみにダイハツのディーラーで手に入れるときは、「カンガルーポケット」(写真)と言えばいい。価格は6950円だ。

« 前 | 次 »

Copyright © 2006-2010 showa-metal .co.,Ltd All Rights Reserved.